F.リスト 交響詩「ハムレット」S.104

テート・ブリテン

テート・ブリテン

ーリストという作曲家ー

フランツ・リスト(Franz Liszt, 1811-1886)は1811年、オーストリア=ハンガリー帝国のライディング村で生まれました。幼いころからピアノの才能を見せ、音楽修行のために父親に連れられてウィーンに出向き、そこでカール・ツェルニー(Carl Czerny, 1791-1857)からピアノ、アントニオ・サリエリ(Antonio Salieri, 1750-1825)から作曲をそれぞれ学びました。

次いでパリに行き、10代にして一躍有名演奏家になりますが、父親の死により自力でキャリア形成をする必要に迫られ、演奏家を退きピアノ教師として身を立てることになります。1830年頃から、サロンでのピアノ演奏に復帰し注目を集めるようになると、1835年には、マリー・ダグー伯爵夫人 (Marie Sophie, 1805-1876) とスイスに逃避行し、そこで初期の主要作品を次々に完成させていきました。

その後、ハンガリーのドナウ川大洪水からの復興基金調達のための演奏会を皮切りに、約12年間ヨーロッパ中を演奏旅行で飛び回り、各地で成功を収めます。その途中でウクライナの侯爵夫人、カロリーネ・ザイン=ヴィトゲンシュタイン (Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, 1819-1887) と駆け落ちし、演奏者としての旅行生活を捨てワイマールに移住して宮廷楽長の地位に就くとともに、超絶技巧練習曲集やハンガリー狂詩曲、そして12曲の交響詩などを次々と書き上げていきました。

晩年は楽長職の辞任や息子の死去、カロリーネの衰弱と奇行など様々な災難に見舞われたため、リストはカトリックの下級聖職位に就き、宗教によりどころを求めます。そして1886年にバイロイトのワーグナー音楽祭を訪問中にその生涯を終えたのです。

ー「交響詩」という新たな音楽形態ー

音楽史においてリストは、二つの大きな役割を果たしました。一つは超絶主義の確立です。

リストは、ユーゴー(Victor Hugo, 1802-1885)が文学において着手したロマン主義的改革を音楽においても実現する必要性を感じていました。これを行うために彼が考えた手段が、三全音の音程や激しい半音階による辛辣で起伏の多い和声進行などの、革命的かつ実験的な完全に新しい音楽素材の使用だったのです。並外れた超絶技巧は、それ自体の内部からは発展しえない素材を使用しながらも、音楽の大きな形式を構築することを可能にしました。すなわち、音楽の焦点を具体的なイベントに集中させるか、作曲家の抽象的な音楽的思考の中に置くのかというそれまでの様式的二元論の壁を破ったのです。

以上述べたような超絶主義は、リストにとって詩的なメッセージを表現するための滑らかで透明な手段ともなりました。そして芸術の頂点に到達するためには、詩などの文学の着想と純粋な器楽音楽とを融合する必要があるとし、「交響詩」という新たなジャンルを創始するに至ります。

これがリストが音楽史において果たしたもう一つの大きな役割です。元々リストは交響曲の構造を「高尚な様式」の表現と捉える一方で、演奏会用序曲が持っている描写的意図の方が自らが考えるものに近いとしたため、様式的に一段低いレベルに後退せずして、通常の交響曲よりも一段上の内部の一貫性に到達するという課題を抱えていました。

これを解決したのが、「複数楽章を1つの楽章に」と定義できるであろう規律に従って、「複数楽章の」形式を単独楽章のそれ(特にソナタ形式)に重ね合わせ、このような形式と詩的な表題を結びつける交響詩というものだったのです。

ここまでで述べてきたように、交響詩はその主題となっている文学的着想の理解が必要不可欠です。そこで、曲紹介に移る前に軽く『ハムレット』のあらすじを紹介しておきます。

―『ハムレット』のあらすじ―

舞台は16世紀頃のデンマーク王国。国王の急死によりその弟クローディアスが王位に就き先王の妻ガートルードと再婚する。先王の子ハムレットはある日父の亡霊に出会い、父の死は王による毒殺であったと聞かされ、狂気を装いつつ復讐の計画を進めていく。その後、「王が父を殺した」という確証を得るが、そのことを王妃と話している最中、会話を盗み聞きしていた宰相ポローニアスを王と誤って刺殺してしまう。ポローニアスはハムレットの恋人オフィーリアの父であった。オフィーリアはハムレットの豹変ぶりと父親の死というショックで狂乱し、川で溺死する。この一連の出来事から王もハムレットが復讐を果たそうとしていると勘付き、ポローニアスの息子でオフィーリアの兄であったレアティーズと結託してハムレットを殺そうと試みる。後日、王は剣術試合と称してハムレットとレアティーズを勝負させる。レアティーズにはあらかじめ毒を塗った剣を持たせ、さらに毒の入った酒も用意していた。しかし試合の最中、王妃が毒入りとは知らずに酒を飲んで死に、試合の混乱でハムレット、レアティーズ両者とも毒剣で傷を負ってしまう。死にゆくレアティーズは王の謀略を暴露し、ハムレットは最後の力を振り絞って王を殺し復讐を遂げる。その後ハムレットも毒が回って息絶え、物語は幕を閉じる。

ー交響詩『ハムレット』ー

以上、作曲者の生い立ち、『ハムレット』のあらすじから前提となる世界観をつかんでいただけたかと思います。それでは、ここから本題の曲紹介に移ります。

この曲はその名の通り、戯曲『ハムレット』上演への序曲として計画され、1858年に完成しました。戯曲を題材にしたものではありますが、リストがここで描こうとしたのは劇の流れそのものではなく、“To be, or not to be, that is the question.” に象徴される主人公ハムレットの懐疑と苦悩であるとされており、文学というより哲学的側面が強く、人を寄せ付けがたいほどの晦渋性が全曲を支配しています。一方でリスト自身はこの曲に一切の注釈を書き加えていないため、解釈は比較的自由であるともいえるでしょう。

曲の冒頭はロ短調、6/4拍子。ホルンのゲシュトップフト奏法(管の開口部に挿入している右手を通常よりも深く挿入し開口部にかぶせるようにすることで、通常の音より半音から全音低いくぐもった音を出す奏法)によって陰鬱に曲は始まり、続いて弦楽器による二度上行を組み合わせた深い嘆息のような動機(譜例①)が各パートに受け渡されていきます。

(譜例①)

―この世は雑草の伸びるにまかせた荒れ放題の庭だ。胸のむかつくようなものだけが、のさばりはびこっている。こんなことになろうとは!その後、"stürmisch"(荒れ狂って)の指示のもと、弦楽器による3連符の激しいユニゾンがあり、それが過ぎ去るとチェロ、コントラバスによるトレモロが、悲劇の到来を予感させます。

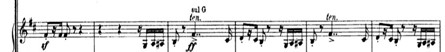

場面が変わって、4/4拍子でアレグロ部が始まります。ここでは二度上行を基本にした第1動機(譜例②)と、符点リズムが特徴的な第2動機(譜例③)が絡まりあいながら発展していきます。

(譜例②)

(譜例③)

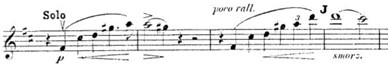

―このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ。どちらが立派な生き方か、このまま心のうちに暴虐な運命の矢弾をじっと耐えしのぶことか、それとも寄せくる怒涛の苦難に敢然と立ちむかい、闘ってそれに終止符をうつことか。やがて激しい展開が一度静まり、オフィーリアを象徴した優しく可憐なパッセージ(譜例④)がフルートおよびヴァイオリンソロによって奏でられます。この箇所の終端部には“perdendosi”(消え入るように)の指示があり、単に美しさだけではなく狂気によって死んでいくオフィーリアの心の脆さも想起されます。

(譜例④)

―恋人のまことの心 知るすべはほかにはあらじ 巡礼の旅行く姿 杖を手に足にはわらじ。それが終わると、3/4拍子でアレグロ部が再開し、ここからも前半からの暗く重い雰囲気は引き継がれます。アレグロ部が終わると冒頭部分の回想に移り、主要動機が葬送行進曲の形で現れ、ハムレットの死が暗示されて曲は終わります。

この曲の完成の翌年2月、リストは宮廷との不和の増大から宮廷楽長を辞任に追い込まれ、12月には長男ダニエル (Daniel Liszt, 1839–1859) が結核で亡くなるという不幸に見舞われます。さらに後妻カロリーネはオフィーリアのように徐々に奇行に走るようになっていきます。この曲はまるで後に起こるリスト自身への悲劇を予見していたかのようなものでもあったのです。

ー最後にー

戯曲『ハムレット』を題材とした音楽作品には、他にもチャイコフスキーの幻想序曲『ハムレット』など様々なものがありますが、いずれも劇そのものの流れを追い、なおかつ映画音楽的な分かりやすさ、華やかさがあります。一方でリストの『ハムレット』は性格描写に重点を置いているがために難解なものとなってはいますが、それゆえに復讐者の内面の苦悩が生々しく伝わるようになっています。リストのこのような描き方は、感情描写という点でまさにロマン派音楽の王道を行く一方で、過度な脚色を避ける現実主義的側面も持ち合わせていると言えるでしょう。つかみどころのない曲で一度聞いただけではよく理解できないという感想をおそらく多くの方は持たれることと思います。しかし、それもひっくるめたこの曲の実証主義的解釈を、今回のプログラムのメインとなる『オルガン付き』の神学的解釈と対比させるという楽しみ方もできるのではないでしょうか。ぜひ、自由に解釈していただき、この曲の面白さを少しでも知っていただけたら幸いです。

文責:小野竜輔(Vn.2)