L.v.ベートーヴェン バレエ音楽『プロメテウスの創造物』作品43 より序曲

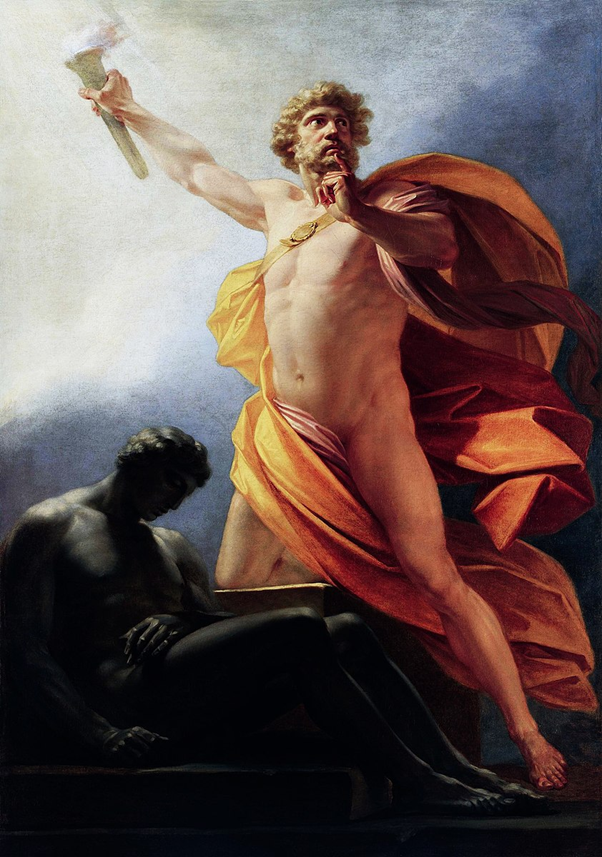

《人間たちに火を与えるプロメテウス》リヒテンシュタイン

ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven, 1770-1827) は、徹底的な音楽的美意識と情熱的な芸術への没頭によって、古典派音楽を集大成してその後のロマン派音楽への先鞭をつけた偉大な音楽家と位置付けることができます。その美意識は交響曲からピアノソナタ・歌曲に至るまであらゆるジャンルの作品に表現され、芸術全体への情熱は詩歌と音楽の融合たる《交響曲第9番「合唱付き」》を生み出すに至りました。

天性の音楽的才能を持ち合わせたベートーヴェンですが、20代後半から難聴が悪化し、音楽家人生にとって大きな試練に直面します。22歳で郷里ボンを離れ、楽都ウィーンで演奏・作曲における名声を高めていた彼にとって聴力低下は精神的なダメージでした。その重大さは1802年に遺書を認めるに至ったことからも推察されます。

―みずから自分の生命を絶つまでにはほんの少しのところであった。――私を引き留めたものはただ「芸術」である。自分が使命を自覚している仕事をしとげないでこの世を見捨ててはならないように想われたのだ。―

ベートーヴェンが苦悩を乗り越え再び生きる意欲を得たのは、まさに芸術に対する英雄的使命感によってでした。遺書執筆の2年後には《交響曲第3番「英雄」》という革新的作品を世に送り、作曲家としての名声を確立するとともに新時代の作曲活動の道筋を明らかにしたのです。

バレエ音楽《プロメテウスの創造物》はこうしたベートーヴェンの作曲活動の転換点にあたる1801年に作曲されました。作曲の経緯には、ザクセン王妃マリア・テレジア(Maria Theresia, 1767-1827)が関わっています。彼女がウィーンのブルク劇場で観劇をするにあたって、作品を書き下ろすよう求められたサルヴァトーレ・ヴィガーノ(Salvatore Viganò, 1769-1821)は、寓意的かつ風刺的な意味をこめて、プロメテウスの伝説を劇の主題に選び、作曲をベートーヴェンに委ねました。そこでベートーヴェンは、《プロメテウスの創造物》を含めた18曲を作曲しました。

序曲の曲想は、遺書執筆のまさに前年という苦悩の時期にあっても、明るく軽快なものです。序奏つきソナタ形式で作曲された序曲の特徴は冒頭にあります。通例、調号がハ長調で示されている場合、冒頭の和音は主和音(ドミソ)ですが、この序曲では下属調の属七の和音(ドミソシ♭)の強奏で開始します。強奏部では主和音がならされることはなく、続く弱奏でようやくハ長調が現れます。冒頭の属七和音の持つ意外性によって緊張感が高まり、弱奏の安定感がより高まるという効果が考えられます。こうした手法は古典派では例が少ないものの、ベートーヴェン作品では1800年に完成した《交響曲第1番》の冒頭でも用いられています。《交響曲第1番》よりもあとに書かれた本作品では、第7音(シ♭)が最低音に配置され、より緊張感が増す工夫がなされています。

主奏では第1ヴァイオリンの軽やかな音階による第1主題が二度繰り返され、強奏によって印象づけます。

第2主題は静かでかわいらしい響きですが、シンコペーションを含むリズムの良い主題です。その後は主題の要素を発展させる中でコデッタを作り、その流れをいくつかの調で繰り返すことで、シンプルな構成かつ和声の多彩さを併せ持つ序曲の盛り上がりを生み出します。

コーダでは再び第1主題の音階をさまざまな形で提示しストレットを感じさせる工夫がなされて、主和音の連打で曲を閉じます。

このシンプルかつ飽きのこない構成の妙をもつ序曲に続くバレエの筋書きはギリシャ神話を題材としています。

ギリシャ神話においてプロメテウスは巨大な体をもつティターン族の一員で、エピメテウスの兄です。兄弟の名前はそれぞれ、「先見」(プロメテウス)と「後見」(エピメテウス)を表すギリシャ語であり、プロメテウスは先に考え行動する性格、エピメテウスは後先考えず行動してしまう性格を表していると考えられています。伝説では、プロメテウスは人間を粘土から作ったと言われ、主神ゼウスの反対に背いて人間に「火」を与えました。その結果、人類は火を基盤としてあらゆる文明と技術を享受しましたが、その一方でゼウスが予想した通り、火を用いて武器を作り戦争を始めたのです。これに怒ったゼウスはプロメテウスをコーカサス山に磔の罰を与え、弟のエピメテウスにはあらゆる魅力・能力を備えた女性パンドラを送りました。後にこの女性が開ける箱がもたらす災いがエピメテウスへの罰だったということだったのです。

この伝説をバレエ用に翻案した《プロメテウスの創造物》の筋書きと振り付けは残念ながら、すでに失われてしまっています。現在私たちがその筋書きを知るための手掛かりとなるのは、当時の新聞のレビューです。それらによると本作の筋書きは、プロメテウスが自身の作った素朴な人間に文化的素養を教えるため芸術の神アポロンに依頼します。引き受けたアポロンは、音楽・悲喜劇を教える神々を紹介します。ギリシャの神々から「授業」を受けた人間は、人生の楽しみや因果などを理解するに至る、というものだったのです。

―ギリシャの思想家が伝えるところでは、気高きプロメテウスは彼の時代の人間が無知で素朴な状態にあることに気づいた。そして技術と芸術の力によって人間に礼儀・習俗・道徳を授けた。―ギリシャ神話のストーリーにより忠実な筋書きを想像していたベートーヴェンは、この翻案に少しがっかりしたようです。

―ここではギリシャ神話の伝説そのものが重要であったというよりむしろ、長大なギリシャ神話の一部を利用して、文化的に高揚した人間を寓話的に称揚するというヴィガーノの狙いがあったのです。

このバレエは公開とともに、いくつかの厳しい批評を受けたものの、1801/1802年のシーズン中29回もの公演を行いました。これは当時としては成功作と考えられた数字でした。ベートーヴェンが弟子入りしていたヨーロッパ的音楽の権威であるハイドン(Joseph Haydn, 1732-1809)からも好意的な感想を受け取ったようです。ハイドンから《プロメテウスの創造物》の出来栄えを褒められた彼は

―親愛なる先生、ありがとうございます。でも先生の『天地創造』には遠く及びませんよ―

と師匠作曲のオラトリオを引き合いに出し、謙遜しました。実際ハイドンのように、このバレエを評価する声はウィーンに広がり、ベートーヴェンの名声も同時に高まったのでした。

また、《プロメテウスの創造物》終曲に登場する主題をベートーヴェンは大変好み、《交響曲第3番》終楽章や《自作主題による15の変奏曲》Op.35にも主題として用いています。こうしたことを踏まえると、《プロメテウスの創造物》はベートーヴェンにとって難聴との精神的闘いを乗り越えて、新たな作曲活動を展開する道筋を明らかにする鍵となった作品であるといえます。

文責:市川雄一()